.

Lo que me pasó cuidando a un señor de 80 años te dejara tocando…

Posted by

–

Tenía 80 años y yo creía que solo iba a cuidarlo por dinero. Nunca imaginé que él terminaría cuidando partes de mí que yo ya daba por muertas. Cuando acepté el trabajo, lo hice porque no tenía otra opción. Las cuentas se acumulaban sobre la mesa. Mi esposo estaba cada vez más distante y mis hijos ya no necesitaban tanto de mí como antes. La casa se sentía grande, fría, llena de silencios incómodos. Una amiga me habló de un anciano que buscaba compañía por las tardes y ayuda con las cosas simples de la vida, preparar su té, organizar sus medicinas, leerle un poco los periódicos que ya no podía ver sin entrecerrar los ojos.

El anciano se llamaba don Ernesto y vivía en una vieja casona al final de la calle, esa que todos conocían por el gran portón de hierro cubierto de hiedra. Decían que había sido ingeniero, que había viajado por el mundo, pero que ahora, viudo y sin hijos cerca, se había quedado solo. La primera vez que crucé ese portón, sentí un escalofrío, no de miedo, sino de respeto. Era como entrar a un mundo detenido en el tiempo. Don Ernesto me recibió en el umbral, apoyado en su bastón, alto aún, con la espalda un poco encorbada, el cabello blanco como la nieve y unos ojos grises que, pese a la edad conservaban un brillo inquietante.

No me miraba como los demás ancianos del barrio con la resignación de quien espera el final. Su mirada era profunda, casi curiosa, como si quisiera descifrarme desde el primer segundo. ¿Usted es la que me cuidará?, preguntó con voz grave, pausada. Sí, don Ernesto. Me llamo Laura. Vengo recomendada por Rosa, la vecina. Ah, Rosa, siempre metiéndose en la vida de los demás, dijo sonriendo apenas. Pase. La casa era un museo viviente. Muebles de madera maciza, fotos enmarcadas en sepia, estantes llenos de libros de ingeniería y novelas clásicas.

Todo olía a antigüedad, pero también a algo acogedor, como esas casas de pueblo que guardan secretos en cada rincón. Ese primer día, mientras le preparaba un té, noté que me observaba con detenimiento. No era una mirada incómoda, sino la de alguien que se detiene a apreciar lo que hace tiempo no tiene cerca, una mujer, la juventud, la vitalidad. Usted camina con prisa, como si el tiempo le pesara encima, me dijo de pronto. Me reí nerviosa. Será la costumbre.

En casa siempre voy corriendo de un lado a otro. Pues aquí no hay prisa. Aquí si quiere puede aprender a caminar lento. No supe que contestar, pero esas palabras se me quedaron grabadas. Caminaba lento, hablaba lento, pero cada frase parecía tener un peso distinto, como si detrás de ellas hubiera vivido demasiado. Me contó que había perdido a su esposa hacía más de 10 años. No quise volver a casarme”, me confesó. Después de conocer a alguien tan especial, ¿para qué engañarse buscando reemplazos?

Esa sinceridad me conmovió más de lo que debía. Cuando salí esa tarde, la calle estaba oscura. El viento movía las ramas del gran árbol frente a la casa y yo, caminando hacia mi hogar, sentí algo que no esperaba. Ganas de volver. No solo por el dinero que tanto necesitaba. sino por él, por su voz, por su forma de mirarme, por ese extraño magnetismo que parecía envolverlo. Creí que sería un trabajo como cualquier otro, pero ya en el primer día descubrí que había algo distinto en cuidar a un hombre como él, algo que iba a poner a prueba mi corazón.

Cuidar a alguien no siempre es rutina. A veces es escuchar silencios, compartir miradas y dejar que el tiempo se detenga en compañía de otra persona. La segunda tarde que llegué a la casa de don Ernesto, el portón estaba entreabierto, como si me hubiera estado esperando. Llevaba en mis manos una bolsa con pan fresco y un poco de fruta que compré de camino, un gesto que me nació sin pensarlo. Al entrar lo encontré en la sala sentado en un sillón tapizado de terciopelo verde con un libro abierto en las rodillas.

“Llegó temprano,” me dijo, levantando la vista de las páginas. “Eso habla bien de usted.” No supe si lo decía como un cumplido o como una especie de prueba, pero sonreí. Él señaló con la mano libre hacia la mesa. “¿Qué trae ahí?” pan y fruta. Pensé que le gustaría. Ah, hacía tiempo que nadie me sorprendía así. Lo ayudé a ponerse de pie. Caminaba despacio, apoyándose en el bastón, pero se notaba que aún conservaba cierta fuerza. me llevó hasta la cocina y mientras cortaba el pan y servía un poco de café, empezó a contarme de su juventud, de los viajes a Europa, de las ciudades que recorrió cuando era ingeniero.

Yo lo escuchaba fascinada, como una alumna atenta mientras mi cuchillo se deslizaba por la cáscara de la naranja. “¿Sabe qué es lo más difícil de llegar a mi edad?”, me preguntó de pronto. “¿Qué?” Respondí curiosa, que todos te miran como si ya no tuvieras historias que contar, como si fueras un mueble viejo al que hay que limpiar de vez en cuando. Me quedé en silencio. Sus palabras me golpearon. Quizá por eso yo estaba allí, para recordarle que todavía era alguien con voz, con recuerdos, con presencia.

Y en algún rincón de mi pecho sentí también que él estaba empezando a devolverme algo que había perdido, la sensación de ser escuchada de verdad. esa tarde me pidió que le leyera un capítulo de un libro que tenía sobre la mesa. Al principio pensé que era una novela cualquiera, pero resultó ser un texto de filosofía que hablaba de la vida y la muerte, del valor del presente. Mientras leía en voz alta, notaba que sus ojos grises se fijaban en mis labios, no en las letras.

Mi voz llenaba la habitación y por momentos sentí que el silencio entre nosotros se volvía cómplice. Tiene una voz cálida”, murmuró cuando terminé. “Hace que hasta las palabras más duras suenen como un abrazo. Me ruboricé. Nadie me decía esas cosas desde hacía años, ni siquiera mi esposo. Y lo peor era que me gustaba como sonaba viniendo de él. Al caer la noche lo ayudé a subir las escaleras. Su mano se aferró a la varanda y la otra a mi brazo.

Su contacto era firme, nada frágil como yo hubiera imaginado. Cuando llegamos al final, se detuvo un instante. Laura dijo mirándome con seriedad. Usted me recuerda que sigo vivo y no hablo solo de respirar. No supe qué contestar. Me limité a sonreír y a desearle buenas noches, pero cuando crucé de nuevo el portón, con el viento frío en mi rostro, entendí que ese trabajo iba a cambiarme. Cuidarlo era mi obligación, pero sentir eso ya era otra cosa. Y en mí empezaba a nacer algo que no quería aceptar todavía.

Dicen que la costumbre puede ser peligrosa, porque cuando uno se acostumbra a alguien, ya no puede soltarlo tan fácil. Las siguientes semanas se fueron llenando de pequeños rituales entre don Ernesto y yo. Empecé a llegar casi a la misma hora cada tarde con una bolsa de mercado o con un libro distinto bajo el brazo. Él ya me esperaba en la sala, siempre con ese brillo en los ojos que parecía rejuvenecerlo. La rutina comenzaba en la cocina. Yo preparaba café o té y él se sentaba a la mesa contándome alguna anécdota de su juventud.

No eran historias comunes, eran relatos de viajes por puertos lejanos, de trenes nocturnos en Europa, de mujeres que lo habían mirado con el mismo asombro que ahora me veía a mí. Y yo escuchaba fascinada con una sonrisa que ya no podía disimular. Una tarde, mientras cortaba verduras para una sopa, él se levantó de su silla y se acercó despacio. Se colocó a mi lado, apoyado en el bastón y miró como mis manos se movían con el cuchillo.

“Tiene manos firmes”, comentó en voz baja. “Manos de mujer que sabe trabajar, pero que también saben acariciar”. Me puse tensa, aunque intenté disimular. No era la frase de un anciano indefenso, sino de un hombre consciente de lo que decía. Sentí un calor extraño recorrerme y mi respiración se aceleró apenas. “No me mire así, don Ernesto”, le dije riendo nerviosa. “Así como preguntó con una sonrisa pícara. Solo estoy observando. A mi edad, observar es casi un arte.” Reímos los dos y el momento se aligeró, pero dentro de mí algo había cambiado.

Me di cuenta de que esperaba esas miradas, esas frases inesperadas que me hacían sentir viva. Otra costumbre que nació fue leer Juntos al atardecer. Yo me sentaba frente a él con la lámpara encendida y leía en voz alta. A veces me interrumpía con preguntas, otras veces cerraba los ojos y simplemente me escuchaba. Una noche, cuando terminé un capítulo, abrió los ojos y me dijo, “Si mi esposa pudiera escucharla, estaría tranquila, porque usted me da algo que yo había perdido, compañía con alma.

Me quedé muda.” Era la confesión más honesta que me había hecho hasta entonces. Y yo, que había llegado solo por dinero, empezaba a descubrir que también lo necesitaba a él de una manera que aún no quería admitir. Cuando me despedí esa noche, él tomó mi mano. No fue un gesto casual. Sus dedos se quedaron entrelazados con los míos por unos segundos más de lo normal. Sus ojos se clavaron en los míos y sentí que no necesitaba palabras para entender lo que ambos estábamos pensando.

No era solo trabajo, no era solo rutina, era algo más y cada día que pasaba ese algo crecía dentro de mí. Un roce puede ser casual, pero cuando se repite deja de ser coincidencia y se convierte en una confesión muda. Los días se fueron volviendo más íntimos, aunque nadie lo hubiera sospechado desde fuera. A los ojos del barrio, yo era la mujer que cuidaba al anciano de la casa grande, la que iba cada tarde a prepararle la comida y a hacerle compañía.

Pero dentro de esas paredes, poco a poco, se estaba tejiendo un lazo invisible que no podía ignorar. Don Ernesto había empezado a abrirme su mundo más allá de los recuerdos. Una tarde me mostró su estudio, un cuarto lleno de planos y cuadernos viejos de ingeniería. En una de las mesas había dibujos de puentes, cálculos y esquemas de obras que yo no entendía del todo, pero que hablaban de un hombre que alguna vez tuvo el poder de construir y de transformar.

Aquí pasaba noches enteras”, me dijo, acariciando un cuaderno amarillento. Mientras otros dormían, yo soñaba con que mis puentes unieran ciudades y de alguna manera lo lograron. Lo miré con respeto. Ese hombre de 80 años había sido mucho más de lo que el pueblo veía ahora. No era solo un viudo solitario, era alguien que había dejado huellas. y sentí un orgullo extraño, como si yo también perteneciera a su historia. Empezamos a tener conversaciones cada vez más personales. Me preguntaba por mi vida, por mis hijos, por mi matrimonio.

Al principio respondía con evasivas, pero con el tiempo comencé a abrirme. Le confesé que me sentía sola, que aunque estaba casada, hacía mucho que no sentía un abrazo verdadero, una mirada que me hiciera sentir mujer. escuchaba en silencio, con esa calma suya que tanto me desarmaba, y al final me dijo algo que me estremeció. La soledad no siempre está en la falta de compañía, a veces está en la falta de atención y usted merece ser atendida con todos sus detalles.

Esa frase me dejó sin aliento. Sentí que me veía, que me leía por dentro y que cada palabra suya era un espejo de mi verdad. Los roces comenzaron casi sin darnos cuenta. Al ayudarlo a subir las escaleras, su mano ya no solo se apoyaba en mi brazo, sino que se deslizaba un poco más, rozando mi piel con una lentitud que no parecía accidental. Cuando le alcanzaba un libro, sus dedos se quedaban sobre los míos unos segundos más de lo necesario.

Y cuando reíamos juntos, a veces su mirada bajaba de mis ojos a mis labios, fugaz, pero inconfundible. Una noche, mientras yo recogía las tazas de té, se acercó a mí con más decisión. Sus dedos rozaron los míos al tomar la bandeja y esta vez no la soltó enseguida. Me quedé inmóvil mirándolo. Laura, susurró con voz grave. A veces me pregunto si usted siente lo mismo que yo. Me temblaron las piernas. El silencio de la casa se hizo pesado y mi corazón latía con fuerza.

No respondí, solo bajé la mirada y retiré mis manos despacio, como si ese gesto fuera ya una respuesta. Esa noche, al salir, el aire fresco me golpeó el rostro, pero dentro de mí ardía un fuego nuevo. Su pregunta seguía latiendo en mi pecho como un secreto compartido que ya no podía deshacerse. Cuidarlo ya no era solo un deber, era una tentación. Y yo empezaba a perder el miedo a reconocerlo. El silencio entre dos personas puede decir más que 1000 palabras.

Y esa noche, en su sala iluminada por una lámpara vieja, el silencio nos habló a los dos. Llegué un poco más tarde de lo habitual. Había llovido y mi ropa aún conservaba ese aroma fresco de la tormenta. Don Ernesto me esperaba sentado en el sillón con una manta sobre las piernas. Al verme entrar, esbozó una sonrisa que me desarmó. Creí que la lluvia me dejaría sin su compañía hoy”, dijo. “Ni la lluvia me detendría, don Ernesto”, contesté casi sin pensar y me sorprendí de lo natural que me salió aquella confesión.

Me acerqué a la cocina para preparar el té, pero esa vez me pidió algo distinto. “¿Siéntese a mi lado un momento, Laura? No corra tanto que ya habrá tiempo para las tazas.” Obedecí. Me senté junto a él y por primera vez sentí lo cerca que estábamos, lo poco que nos separaba. Sus ojos grises se clavaron en mí y el reloj de pared marcaba cada segundo como si quisiera alargar ese instante. “Hace mucho que no tenía alguien que me mirara de verdad”, dijo en voz baja.

Todos pasan rápido, me preguntan cómo estoy y se van, pero usted se queda y eso me hace sentir vivo. Quise decir algo, pero no pude. Mis labios apenas se movieron y él lo notó. Entonces, lentamente extendió su mano y la posó sobre la mía. Fue un contacto simple, pero me recorrió un escalofrío. No quiero que se asuste, Laura, continuó. Sé que no debería sentir lo que siento, pero cada vez que entra por esa puerta, la casa se llena de vida otra vez.

Y yo yo me lleno también. El corazón me golpeaba con fuerza. Yo sabía que aquello era una frontera peligrosa, pero no podía negar lo que ya estaba pasando dentro de mí. Don Ernesto, susurré apenas. No diga eso. ¿Por qué no? Replicó con suavidad. Por miedo, por costumbre o porque sabe que es verdad. Mi silencio fue su respuesta. Su mano apretó un poco más la mía y yo no la retiré. Fue la primera vez que lo acepté sin huir, sin excusas.

Lo miré fijamente y en sus ojos vi una mezcla de ternura y deseo contenida, algo que jamás hubiera esperado encontrar en un hombre de 80 años. Esa noche no pasó nada más y sin embargo pasó todo. Cuando me levanté para irme, sus dedos rozaron mi muñeca con delicadeza, como si me pidiera que no lo dejara. Y yo, con la voz temblorosa, prometí regresar al día siguiente más temprano. Al salir a la calle, la lluvia había cesado, pero mi interior era un torbellino.

Por primera vez no pensé en el dinero, ni en el deber, ni en mi matrimonio. Solo pensé en él. Esa noche entendí que había dado un paso sin retorno. Ya no era la cuidadora y el anciano. Éramos dos soledades que empezaban a reconocerse en la oscuridad. Hay cenas que no alimentan el cuerpo, sino el alma. Y esa noche, frente a don Ernesto, descubrí que hasta el silencio podía tener sabor. Esa tarde llegué más temprano, como le había prometido.

Toqué el portón y, para mi sorpresa, ya estaba abierto. Al entrar lo encontré en la cocina de pie, apoyado en el bastón con una mano y en la mesa con la otra. Había dispuesto dos platos, dos vasos y una botella de vino abierta. “Hoy no quiero que me cuide, Laura”, me dijo con una sonrisa suave. Hoy quiero invitarla a cenar conmigo. Me quedé inmóvil unos segundos sin saber si aceptar era correcto, pero la calidez de su mirada me hizo entender que no era una invitación cualquiera.

Era un paso más en ese camino que ya habíamos empezado a recorrer. Preparó pasta con salsa, un plato sencillo, pero que olía delicioso. Yo me encargué de servir el vino y pronto estábamos sentados frente a frente compartiendo algo que no era propio de una relación entre cuidadora y anciano. La conversación fluyó como nunca. Me habló de su esposa, de cómo se conocieron en un baile en los años 60, de los viajes que hicieron juntos. Yo le conté de mis hijos, de mi matrimonio cansado, de la sensación de ser invisible en mi propia casa.

En cada confesión había un destello de intimidad que nos acercaba más. ¿Sabe qué pienso a veces, Laura? Dijo mientras giraba la copa de vino entre sus dedos. Que uno no debería esperar a morirse para permitirse volver a sentir. Sus palabras me atravesaron como una flecha. No supe si lo decía por él, por mí o por los dos. Al terminar la cena, me levanté para recoger los platos. Pero él se adelantó, me tomó de la mano con delicadeza y su contacto fue tan firme que me detuve en seco.

Déjelos, Laura. Hoy no vinimos a lavar platos, vinimos a mirarnos. Me quedé helada con el corazón latiendo en mi garganta. Sentí el calor de su piel contra la mía y no pude apartar la vista de esos ojos grises que parecían leerme entera. Por un instante creí que iba a inclinarse hacia mí, pero no lo hizo. En lugar de eso, llevó mi mano a sus labios y la besó. Un beso lento, respetuoso, pero cargado de una ternura que me hizo estremecer.

No pude decir nada. Solo me quedé allí dejando que ese gesto hablara por los dos. Era el primer límite cruzado, la primera señal clara de que lo nuestro ya no era solo compañía. Al despedirme esa noche, mis pasos eran torpes. Afuera, la brisa nocturna me acariciaba la piel, pero yo seguía sintiendo el calor de sus labios en mi mano. No siempre hace falta un beso en los labios para perderse. A veces basta con el roce de una piel contra otra para cambiarlo todo.

Uno puede engañarse mucho tiempo diciendo que todo es inocente hasta que una confesión desnuda la verdad y ya no hay vuelta atrás. Llegué esa tarde con un libro bajo el brazo. Era una novela sencilla, de esas que hablan de amores imposibles. Pensé que le entretendría, pero lo que no sabía era que al leer en voz alta mis propias palabras iban a ponerme frente a un espejo incómodo. Don Ernesto estaba sentado en su sillón favorito con la lámpara encendida, esperándome como siempre.

Cuando me acomodé a su lado y abrí el libro, me di cuenta de que me observaba más a mí que a las páginas. Aún así, comencé a leer. La historia hablaba de una mujer casada que se sentía sola y encontraba refugio en alguien inesperado. A medida que mi voz llenaba la sala, sentí como su respiración se acompasaba con la mía, como si cada frase le hablara directamente. Al llegar a un pasaje especialmente intenso, me detuve. nerviosa. Mis manos temblaban un poco sobre el papel.

¿Por qué se detiene, Laura? Preguntó en voz baja. No sé, quizás porque la historia se parece demasiado a la vida real. A la suya o a la mía. Me interrumpió y esa vez no sonríó. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente cerré el libro y lo dejé sobre la mesa. Sentía que mis mejillas ardían. Don Ernesto, susurré. Usted sabe que lo que está pasando entre nosotros no es normal. Normal, repitió él, apoyándose en el bastón para inclinarse hacia mí.

¿Quién decide que es normal a los 80 años? A mi edad, Laura, uno ya no se conforma con las normas. Uno busca lo que lo mantiene vivo. Sus palabras me hicieron temblar. No eran las de un anciano resignado, sino las de un hombre que todavía sabía desear. Él extendió la mano y acarició mi mejilla con una delicadeza infinita. Fue un gesto lento, casi reverente, que me obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrí, estaba tan cerca que podía sentir su aliento.

“Dígame que no siente nada y me detengo aquí”, susurró. No pude. Mis labios quisieron pronunciar un no, “No, pero lo que salió fue un suspiro. Fue suficiente.” Su pulgar se deslizó por mi mejilla hasta la comisura de mis labios y yo, en un impulso que no controlé, giré apenas la cabeza y lo besé. Un beso corto, tímido, casi un roce, pero que encendió todo lo que habíamos estado conteniendo. Nos separamos de inmediato, sorprendidos por lo que acababa de pasar.

Él sonrió con los ojos humedecidos. Ahora ya no hay marcha atrás, Laura. Y tenía razón. Esa noche, cuando salí de la casa, sentí que mis pasos ya no me llevaban de regreso a mi hogar, sino hacia un camino nuevo, lleno de peligro, deseo y ternura. El primer beso no fue en los labios, pero el segundo sí. Y ese segundo cambió para siempre lo que éramos. Las tormentas no siempre caen del cielo, a veces se desatan dentro de uno y cuando se encuentran con otra tormenta, no hay forma de detenerlas.

El cielo se había cubierto de nubes negras esa tarde y el aire olía lluvia. Llegué empapada, con el cabello pegado a la frente y el corazón latiendo más rápido de lo normal. No sabía si era por la tormenta que se avecinaba o por el recuerdo del beso que nos habíamos robado la última vez. Don Ernesto me abrió la puerta antes de que tocara. Me miró de arriba a abajo y soltó una carcajada suave. Si quería darme un susto, lo logró.

Parece salida de un aguacero de película. La lluvia me atrapó en la esquina, contesté riendo nerviosa. Pero aquí estoy. Me ofreció una toalla y me guió hasta la sala. La lámpara estaba encendida, la casa olía a café recién hecho y afuera los truenos rugían. Era como si el mundo entero se hubiera encerrado con nosotros, obligándonos a enfrentarnos a lo que ya no podíamos ocultar. Me senté frente a él secándome el cabello mientras su mirada recorría cada movimiento mío.

Había algo distinto en el aire, más denso, más eléctrico que de costumbre. Laura dijo de repente, usted puede irse cuando quiera. Nadie la obliga a quedarse aquí conmigo. ¿Y si quiero quedarme? Pregunté sin pensarlo. Ese intercambio fue como un relámpago, rápido, intenso y capaz de encenderlo todo. Don Ernesto se levantó lentamente, apoyado en el bastón y se acercó hasta quedar frente a mí. Con la mano libre tomó la toalla y empezó a secarme el cabello con movimientos delicados, casi reverentes.

Yo cerré los ojos, sintiendo la calidez de sus dedos rozando mi piel bajo las hebras húmedas. Cuando terminó, no se apartó. Sus manos quedaron en mis hombros y yo levanté la vista. Estábamos tan cerca que el trueno que estalló afuera pareció un eco de lo que pasaba dentro de mí. No dijo nada más. me inclinó suavemente hacia él y esta vez nuestros labios se encontraron sin titubeos. Fue un beso lento, profundo, lleno de esa mezcla de deseo y ternura que solo él podía darme.

Sentí sus manos temblar apenas en mi espalda y las mías se aferraron a su camisa como si temiera que se desvaneciera. La tormenta golpeaba las ventanas, pero para mí el mundo se había reducido a ese instante, a ese hombre que con 80 años me hacía sentir más viva que nunca. Nos separamos con dificultad, respirando agitados. Él me acarició la mejilla con la palma abierta. Sus ojos brillaban como si tuviera 20 años menos. “Lo siente, Laura”, susurró. “Sí”, respondí con la voz rota.

y no quiero dejar de sentirlo. Ese fue el comienzo verdadero. La línea se había borrado para siempre y ya no había duda de que lo nuestro había dejado de ser cuidado para convertirse en pasión. Afuera, la tormenta cesaría al amanecer, pero la que habíamos desatado dentro de nosotros apenas estaba comenzando. Los secretos pesan más en el corazón que en la conciencia. Y cuando uno empieza a vivirlos, ya no hay vuelta atrás. Después de aquella tarde de tormenta, nada volvió a ser igual.

La rutina seguía. Sí, yo llegaba cada tarde, preparaba café, leía en voz alta, lo ayudaba a ordenar sus medicinas, pero cada gesto, cada mirada estaba cargado de una electricidad silenciosa. Éramos dos actores representando un papel inocente frente al mundo, mientras tras las cortinas se gestaba algo prohibido. Don Ernesto se volvió más atrevido en su manera de hablarme. ya no se limitaba a cumplidos inocentes. Una noche, mientras cortaba pan para la cena, me dijo con voz grave, Laura, usted le da sabor a mis días, como esta mesa no lo había tenido en años.

Levanté la vista y encontré sus ojos grises clavados en mí. No era solo gratitud, era deseo. Mi cuerpo lo entendía antes que mi mente. Comenzamos a cenar juntos con más frecuencia. Él abría una botella de vino y encendía solo la lámpara de la sala, dejando la casa en penumbra. El ambiente se volvía íntimo, casi conspirador. Yo lo escuchaba hablar de su pasado y a veces me contaba secretos que nunca había compartido con nadie. Como aquella vez que confesó que en su juventud había amado a otra mujer antes de conocer a su esposa, pero que el destino lo obligó a elegir distinto.

La vida siempre pone pruebas. Laura, “Algunas las enfrentamos, otras nos marcan porque nunca las vivimos”, dijo con la mirada perdida en la copa. Sentí un nudo en la garganta. Yo también estaba enfrentando una prueba y sabía que al dejarme llevar me marcaría para siempre. El peligro de ser descubiertos empezó a rondar mis pensamientos. Mi amiga Rosa, la que me recomendó para el trabajo, me preguntaba con frecuencia cómo estaba don Ernesto. Cada vez que lo hacía, yo me ponía nerviosa.

Y si alguien sospechaba y si mi esposo empezaba a notar mis ausencias más largas. Pero la verdad es que en cuanto cerraba el portón de hierro tras de mí, todos los miedos se desvanecían. Lo único que importaba era él. Una noche, al despedirme me acompañó hasta la puerta. Cuando puse la mano en el picaporte, él tomó mi cintura con suavidad y me detuvo. Me giré y sin pensarlo me besó otra vez. Esta vez fue más largo, más intenso, con la desesperación de dos que saben que no deben, pero tampoco pueden resistirse.

Cuando se apartó, me sostuvo la cara entre sus manos y murmuró, “Este será nuestro secreto, Laura. Solo nuestro.” Yo asentí temblando. Afuera la calle estaba desierta, oscura y al caminar hacia mi casa sentí que mi vida se dividía en dos, la que todos veían y la que vivía detrás de ese portón cubierto de hiedra. Los secretos nacen pequeños, pero en el silencio de la noche crecen hasta ocuparlo todo. Y yo ya estaba perdida en el suyo. La culpa no borra el deseo, solo lo hace más intenso, como si lo prohibido tuviera un sabor imposible de abandonar.

Después de aquel beso en la puerta, mis noches dejaron de ser tranquilas. Me acostaba al lado de mi esposo, pero mi mente vagaba en otra casa, en otra sala, en los labios de un hombre de 80 años que me había devuelto una vida que yo creía perdida. Cerraba los ojos y, en lugar de sentir el calor de mi hogar, sentía el peso de la culpa mezclada con una ansiedad dulce, imposible de rechazar. Durante el día intentaba distraerme con las tareas de la casa, con mis hijos, con los problemas comunes de siempre.

Pero en el fondo esperaba con impaciencia que llegara la tarde. Esa hora se había vuelto el centro de mi vida, el momento de cruzar el portón cubierto de hiedra y volver a encontrarme con él. Don Ernesto parecía sentir lo mismo. Lo notaba en su manera de esperarme. Ya no se quedaba sentado en su sillón, sino que se levantaba antes de que yo llegara, como un adolescente que aguarda ansioso a su primera cita. A veces ya tenía la mesa servida, otras veces me recibía con una broma ligera para romper la tensión, pero en su mirada había algo distinto, una chispa que no se apagaba.

Una tarde, mientras leía para él, me interrumpió de pronto. Laura dijo inclinándose hacia mí. No siente miedo. Lo miré confundida. Miedo de qué? de lo que estamos viviendo, de lo que puede pasar si alguien se entera. Me quedé en silencio. Claro que lo sentía. Sentía miedo de los rumores de mi esposo, de Rosa, de todo el pueblo, pero también sentía que ese miedo era el precio de algo que ya no podía soltar. “Sí, lo siento,”, admití. “Pero también siento otra cosa más fuerte.” Él sonrió con esa expresión suya, mezcla de ternura y picardía.

Entonces, no hay nada más que hablar. La vida es corta, Laura, muy corta. Yo ya la viví y créame, se arrepiente uno más de lo que no hizo que de lo que sí. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Me hizo entender que él no buscaba juegos ni aventuras pasajeras. Lo suyo era un último intento por vivir con intensidad y yo estaba ahí atrapada en el mismo deseo. Ese día me pidió que me quedara a cenar más tarde.

La casa estaba en penumbra, la lámpara iluminaba apenas la mesa y el reloj de pared marcaba la hora como si cada segundo fuera un ladrón. Mientras compartíamos el vino, nuestras manos se encontraron sobre el mantel. No las retiramos. Fue el gesto más simple y más arriesgado que habíamos hecho hasta entonces. De regreso a casa, la culpa volvió a golpearme. Miré a mi esposo dormido y me pregunté en qué momento mi vida se había dividido en dos. Pero en lugar de arrepentirme, cerré los ojos y reviví la cena, su sonrisa, el calor de su mano sobre la mía.

La culpa era un susurro incómodo, pero el deseo era un grito imposible de silenciar. Hay noches que parecen alargarse para poner a prueba nuestra resistencia y la mía aquella vez se quebró. Era viernes y mi esposo me había avisado que saldría con unos compañeros de trabajo. Eso me dio la excusa perfecta para quedarme más tiempo en casa de don Ernesto sin que nadie notara mi ausencia. Llegué con un abrigo ligero y una botella de vino que compré con nerviosismo en la tienda.

Cuando se la entregué, él me miró sorprendido, con los ojos brillando como los de un joven. “Laura, si sigue así, me va a malacostumbrar”, bromeó, pero en su voz había un tono distinto, más profundo. Cenamos juntos, como ya era costumbre, y después nos sentamos en la sala. Afuera, el pueblo estaba en silencio, las calles desiertas. Adentro solo se escuchaba el tic tac del reloj y nuestras respiraciones. Yo le leía un pasaje de un libro, pero cada palabra se deshacía en el aire porque lo único que podía sentir era su mirada fija en mí.

En un momento me detuve, cerré el libro, lo coloqué sobre la mesa y lo miré directamente. Don Ernesto dije con voz temblorosa. Esto que hacemos ya no es solo compañía. Él no apartó la vista. Lo sé y tampoco quiero que lo sea. El silencio que siguió fue como un precipicio. Yo podía retroceder o dar el salto y lo di. Me incliné hacia él y lo besé esta vez sin miedo. Sin duda. Fue un beso largo, intenso, que encendió todo lo que habíamos contenido durante semanas.

Sentí sus manos aferrarse a mi cintura, temblorosas pero firmes. Las mías recorrieron su pecho, notando la fuerza que aún guardaba bajo la fragilidad de sus años. Era como tocar una historia viva, un cuerpo que había resistido al tiempo, pero que todavía sabía vibrar. Nos separamos apenas para respirar y él apoyó su frente contra la mía. No debería, murmuró. Lo sé, respondí. Pero tampoco quiero detenerme. Ese fue el primer momento en que cruzamos la frontera. No fue solo un beso robado, sino una entrega consciente.

El reloj marcaba la medianoche cuando por fin me levanté para irme. Su mirada me siguió hasta la puerta y antes de salir me tomó la mano una vez más. Laura susurró. Esta casa vuelve a tener vida gracias a usted. No me la quite nunca. Me fui con las piernas temblando, el corazón al galope y la certeza de que mi vida ya no sería la misma. En mi cama, al lado de un hombre que dormía ajeno a todo, cerré los ojos y reviví cada segundo, sabiendo que había abierto una puerta imposible de cerrar.

Aquella noche dejé de ser solo cuidadora y me convertí en cómplice del deseo de un hombre que me estaba devolviendo la vida. Los secretos no pesan en la boca, pesan en los gestos, en las miradas, en los descuidos que uno cree pequeños y terminan siendo evidentes. Las semanas siguientes fueron un baibén entre la euforia y la culpa. Cada tarde en casa de don Ernesto se volvía un refugio, un mundo donde podía ser otra, donde me sentía escuchada.

deseada y viva. Pero al volver a mi hogar, el silencio con mi esposo se volvía insoportable. Era como si mi cuerpo siguiera oliendo al vino compartido a la piel de aquel hombre y temiera que cualquiera pudiera notarlo. Un descuido casi nos delata. Una tarde, después de pasar más tiempo de lo habitual en la casa de don Ernesto, regresé con el cabello un poco revuelto y las mejillas encendidas. Al entrar, mi esposo me miró de reojo. ¿Y a ti qué te pasó?

Preguntó con una mueca. Nada, hacía calor en la calle y vine apurada. Me creí convincente, pero la sospecha quedó flotando. Esa noche, mientras él roncaba, yo no pude pegar ojo. Sentí por primera vez un verdadero miedo, el de perderlo todo si se enteraba, el de que mi vida entera se desmoronara. Al día siguiente, cuando llegué a la casa de don Ernesto, le conté lo ocurrido. Él me escuchó con atención, sin interrumpirme. Después suspiró. Laura, tarde o temprano alguien notará que su mirada brilla diferente.

No podemos evitarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté con un nudo en la garganta. Seguir viviendo, pero con cuidado y con valor. Me tomó de la mano, apretándola con fuerza. Esa mezcla de fragilidad y decisión en sus dedos me estremeció. No era un anciano resignado, era un hombre que, a pesar de los años estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un último amor. Ese día me pidió que lo acompañara al jardín. Hacía semanas que no salía más allá de la sala.

El sol de la tarde bañaba las flores y las enredaderas parecían más verdes que nunca. Caminamos despacio, yo sosteniéndolo del brazo, y allí, entre el aroma de la tierra húmeda, me dijo algo que marcó un antes y un después. No quiero esconder lo que siento por usted, Laura, pero si es necesario, lo haré, porque prefiero un amor secreto a una vida vacía. Me quedé muda. El canto de los pájaros llenaba el silencio y mis ojos se humedecieron.

Nunca nadie me había dicho algo así, tan directo, tan honesto. Esa tarde, cuando nos despedimos, no hubo beso, solo un abrazo largo, intenso, de esos que dejan el cuerpo impregnado del otro. Y fue suficiente para recordarme que lo nuestro estaba creciendo a pesar de los riesgos. Un secreto puede asustar, pero también puede ser la llama que mantiene vivo lo que parecía apagado. Y yo ya no quería que se apagara. Los secretos son como cristales, brillan en la oscuridad, pero basta un golpe inesperado para que se rompan en mil pedazos.

Ese día llegué, como siempre, con una bolsa de frutas en la mano y el corazón acelerado. El portón de hierro estaba abierto y la casa parecía tranquila. Entré con la confianza que me había dado la rutina, pero apenas crucé el umbral escuché voces en la sala. No era solo la de don Ernesto. Me detuve en seco. Desde el pasillo reconocí la risa de Rosa, mi amiga y vecina, la misma que me había recomendado para el trabajo. Sentí que la sangre se me helaba.

Laura llamó don Ernesto al verme asomar. pase, no se quede ahí. Con pasos inseguros avancé hasta la sala. Allí estaba Rosa sentada en el sillón frente a él con una taza de café en la mano. Me sonró, pero en su mirada había una chispa de curiosidad. Qué coincidencia. Justo venía a ver cómo seguía don Ernesto y me lo encontré tan animado. Dijo, como quien lanza un anzuelo. Yo tragué saliva. Respondí con la mejor sonrisa que pude fingir.

Sí, últimamente se lo ve mucho mejor, ¿verdad, don Ernesto? Tranquilo como siempre, añadió. Gracias a Laura. Ella tiene una manera especial de llenar esta casa de vida. Sentí que mis mejillas ardían. Rosa me observó con detenimiento, como si buscara algo en mi rostro. El ambiente se volvió pesado y yo temía que cualquier gesto me delatara. Me acerqué a la mesa y comencé a sacar las frutas de la bolsa, buscando disimular mi nerviosismo. Mientras tanto, don Ernesto, con esa calma suya, cambió de tema y empezó a hablar de un libro que estaba leyendo.

Rosa lo escuchaba, pero yo podía sentir sus ojos sobre mí. Finalmente, tras unos minutos, se levantó. Bueno, no les quito más tiempo. Solo quería pasar a saludar. Cuando se fue, cerré la puerta con un suspiro de alivio. Don Ernesto me miró con una sonrisa ladeada. No se preocupe, Laura. Rosa sospechará lo que quiera, pero no puede probar nada. ¿Y si empieza a hablar? Pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué hable? La gente siempre habla, pero lo que tenemos usted y yo, eso no lo entiende cualquiera.

Me acerqué a él y, sin pensarlo, lo abracé fuerte. Su pecho contra el mío era un refugio y sus manos en mi espalda me dieron la calma que necesitaba. Afuera, el murmullo de las vecinas seguramente ya tejía historias, pero dentro de esa casa todo tenía otro sentido. Los secretos pueden tambalear con una visita inesperada, pero mientras el corazón tenga certeza, nada ni nadie podrá quebrarlo del todo. El miedo puede ser un freno o un acelerador. En nuestro caso, cada sospecha nos empujaba más al abismo del deseo.

Después de la visita de Rosa, me sentí vigilada. Cada vez que caminaba hacia la casa de don Ernesto, tenía la sensación de que las cortinas del vecindario se movían un poco, como si más de una mirada curiosa siguiera mis pasos. El rumor estaba sembrado y aunque nadie decía nada de frente, yo lo presentía en los saludos cortos, en las preguntas disfrazadas de amabilidad. Don Ernesto lo sabía también. Cuando llegué aquella tarde, me recibió con un gesto serio.

Laura, debemos ser más cuidadosos. No quiero que usted sufra por mi culpa. Asentí, aunque por dentro me dolía. Esa distancia que proponía era como un castigo. Sin embargo, apenas nos sentamos en la sala, el silencio nos envolvió y la tensión hizo que todo lo dicho antes se esfumara. Yo intentaba concentrarme en leerle, pero sus ojos no se apartaban de mí. Sentía el peso de su mirada en cada palabra. A mitad de página bajé el libro y lo miré.

No puedo fingir que no pasa nada, don Ernesto. Cada vez que intento alejarme, algo más fuerte me empuja hacia usted. Él se levantó con esfuerzo, apoyado en el bastón y se acercó a mí. se inclinó lo suficiente como para que pudiera sentir su respiración. Entonces, no nos alejemos, Laura, no más máscaras. Ese fue el instante en que las palabras se acabaron. Me puse de pie y lo abracé con fuerza. Fue un abrazo distinto, sin miedo, con la urgencia de dos que saben que pueden perderlo todo.

Mis labios buscaron los suyos y esta vez el beso fue largo, profundo, sin reservas. Sus manos recorrieron mi espalda, temblorosas, pero decididas, y yo me aferré a su cuello como si quisiera detener el tiempo. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, pero dentro la tormenta éramos nosotros. Nos sentamos juntos en el sillón, aún tomados de la mano. No cruzamos más palabras, pero la cercanía lo decía todo. Sentí su cabeza recostarse suavemente en mi hombro y lo dejé allí, acariciando su cabello blanco con ternura.

Esa noche comprendí que el miedo ya no era suficiente para detenernos, que al contrario, el peligro de ser descubiertos hacía que cada momento compartido fuera más intenso, más valioso, más nuestro. La sospecha de los demás podía rodearnos, pero lo que ardía en nuestro secreto ya nadie podía apagarlo. A veces el destino se disfraza de accidente para acercar dos vidas que ya estaban buscando el mismo refugio. Aquella tarde encontré a don Ernesto más cansado de lo habitual. El portón estaba entreabierto y cuando entré lo vi sentado en las escaleras con una mano en la rodilla.

Su bastón estaba a un lado. Corrí hacia él con el corazón encogido. Don Ernesto, ¿qué pasó? Nada grave, Laura, solo un tropiezo. El cuerpo ya no responde como antes. Lo ayudé a ponerse de pie pasando su brazo sobre mis hombros. Sentí el peso de su cuerpo apoyarse en mí y por primera vez lo llevé casi cargando hasta el sillón. Me arrodillé frente a él para revisar su pierna. Tenía un raspón en la rodilla, nada profundo, pero ver su piel marcada por la fragilidad de los años me estremeció.

Déjeme traerle agua y limpiar esto”, le dije nerviosa. Fui a la cocina y regresé con un paño húmedo. Al pasarle la tela suavemente por la herida, él me observaba en silencio. Su mirada no era de dolor, sino de algo más profundo, más íntimo. “¿Se da cuenta, Laura?”, murmuró. Nunca nadie me cuidó así desde que murió mi esposa. Sentí un nudo en la garganta. No pude responder. Solo seguí limpiando con delicadeza. Cuando terminé, levanté la vista y nuestros ojos se encontraron a pocos centímetros.

Él tomó mi mano, la misma que sostenía el paño, y la llevó lentamente a sus labios. Un beso largo, cargado de gratitud y deseo contenido. No pude resistirlo. Me incliné hacia él y lo abracé fuerte, casi con desesperación. Mis labios se encontraron los suyos y esta vez no hubo dudas ni titubeos. El beso fue profundo, lleno de todo lo que habíamos reprimido hasta entonces. Sentí su mano recorrer mi espalda con cuidado, temblando como si tuviera miedo de romperme.

Nos quedamos así largos minutos, entre besos y caricias suaves, olvidando el raspón, olvidando el mundo afuera. Era como si aquel pequeño accidente hubiera sido la excusa que el destino necesitaba para empujarnos más cerca. Cuando por fin me separé, lo miré a los ojos y susurré, “Ya no puedo seguir fingiendo que esto es solo trabajo.” “Ni yo,”, respondió él con voz grave. “Usted es la vida que creí perdida, Laura. Esa noche me quedé más tiempo que nunca. ” Le preparé la cena, lo ayudé a subir despacio las escaleras y me aseguré de que se recostara cómodo.

Antes de irme, me tomó de la mano y la apretó con fuerza. No me deje, Laura. No, otra vez. Salí de la casa con el alma encendida y el corazón dividido. Por un lado, el miedo de lo que estaba haciendo. Por otro, la certeza de que ese amor prohibido me estaba devolviendo un sentido que había perdido hacía años. El accidente pudo haber sido pequeño, pero la herida que abrió en mi corazón fue inmensa y ya nada podía cerrarla.

El tiempo es el mayor cómplice de un secreto, pero también su peor enemigo. Porque cuando uno se queda demasiado, alguien siempre termina notándolo. Después de aquel tropiezo, empecé a pasar más horas en la casa de don Ernesto. Al principio, mi excusa era cuidarlo, revisar que su pierna sanara bien, que comiera a tiempo, que no se levantara solo. Pero la verdad era otra. Buscaba cualquier motivo para estar junto a él, para escuchar su voz pausada, para sentir su mano rozando la mía en cada gesto cotidiano.

Las tardes se alargaban hasta la noche. A veces me sorprendía la hora cuando escuchaba el reloj de pared dar las 10 y yo aún seguía allí sentada en el sillón con un libro cerrado en las rodillas y la cabeza recostada sobre su hombro. Laura me dijo una de esas noches acariciando mi cabello. Se arriesga demasiado quedándose tanto tiempo aquí. No me importa, respondí con un susurro que apenas reconocí como mío. Prefiero arriesgarme a perder esto que vivir sin sentir nada.

Él suspiró y me apretó contra su pecho. El calor de su cuerpo, su respiración en mi oído, era todo lo que necesitaba para olvidar el mundo exterior. Pero el mundo, tarde o temprano, reclama. Una noche, al volver a casa más tarde de lo habitual, encontré a mi esposo despierto en la sala. Me miró con el ceño fruncido. Otra vez con don Ernesto?, preguntó en tono seco. Sí, se lastimó la pierna. Y necesito ayudarlo. Mentí, aunque no del todo.

No dijo nada más, pero su mirada lo dijo todo. Sospecha, cansancio, un inicio de desconfianza que me heló la sangre. Al día siguiente se lo conté a don Ernesto. Él me escuchó en silencio con la expresión seria. Si quiere podemos vernos menos, dijo con tristeza. No quiero que su matrimonio se rompa por mi culpa. No lo interrumpí casi desesperada. No diga eso. No es culpa suya. Si algo se rompe, será porque ya estaba quebrado desde antes. Mis palabras quedaron flotando en el aire y me di cuenta de que eran la verdad que llevaba tiempo evitando.

Mi matrimonio ya estaba vacío. Lo que tenía con don Ernesto era vida, aunque fuera oculta, aunque me costara todo. Esa tarde me quedé más tiempo que nunca. Preparé la cena, lo ayudé a subir las escaleras y me senté junto a él en la cama. Sus ojos me buscaron y en ellos vi el reflejo de mi propia decisión, seguir adelante, aunque el mundo se viniera abajo. A veces quedarse más tiempo en un lugar es el modo de admitir que ya no quieres irte jamás.

Los secretos no siempre se delatan con palabras. A veces basta con la forma en que sonríes, con el brillo de tus ojos, para que los demás empiecen a sospechar. Los rumores comenzaron a rodearme como un murmullo constante. Rosa fue la primera en dejar caer sus preguntas disfrazadas de amistad. Laura, ¿sigues todos los días donde don Ernesto? Me preguntó una mañana mientras coincidíamos en la tienda. Claro, respondí intentando sonar natural. Él necesita ayuda y ya sabes cómo me insisten en que no lo deje solo.

Sí, sí, dijo con una sonrisa cargada de doble sentido. Pero se te ve distinta, como más alegre. Tragué saliva y desvié la mirada hacia las frutas, fingiendo que buscaba las más maduras. Sentí que sus ojos me perforaban. Ese distinta me quedó rondando en la cabeza todo el día. En el barrio también empezaban los comentarios. Una vecina me dijo entre risas, “Qué dedicación la tuya, hija. Ya casi vives en esa casa.” Me limité a reír, pero por dentro un nudo se apretaba.

Sabía que la gente hablaba y que tarde o temprano las palabras llegarían a oídos de mi esposo. Se lo conté a don Ernesto esa misma tarde. Él me escuchó en silencio con esa calma suya que tanto me desarmaba. ¿Qué hablen, Laura? Dijo finalmente, “La gente siempre hablará, pero mientras no sepan la verdad, lo nuestro sigue siendo solo nuestro. ¿Y si se enteran? Pregunté con el corazón encogido. Él me tomó la mano y la acarició suavemente. Entonces tendremos que decidir si seguimos escondidos o si nos enfrentamos al mundo.

Su respuesta me estremeció. No porque hablara de un futuro posible, sino porque en sus palabras entendí que él estaba dispuesto a todo, incluso a arriesgarse a ser señalado. Esa tarde, mientras lo ayudaba a caminar hasta el jardín, nuestras manos permanecieron entrelazadas más tiempo de lo debido. La luz del atardecer nos bañaba y por un instante olvidé que podían vernos desde la calle. Lo miré y sonreí, sin darme cuenta de que quizá esa sonrisa era justo lo que confirmaba todas las sospechas.

Uno puede ocultar gestos, palabras, incluso silencios, pero nunca puede ocultar la felicidad en los ojos. La sospecha en los ojos de un hombre pesa más que 1000 preguntas. Y mi esposo ya no necesitaba preguntarme nada, lo estaba viendo todo. Aquella noche, al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No dormía, no veía televisión, me esperaba. Sentí que el corazón se me encogía. Otra vez con don Ernesto, preguntó sin rodeos.

Sí, estaba cansado. Necesitaba ayuda. Contesté intentando sonar tranquila. Él me observó en silencio, con los ojos entrecerrados, como si miera cada gesto mío. Después soltó una risa amarga. Parece que a ese viejo le dedicas más tiempo que a tu propia familia. No supe qué decir. Me limité a colgar el abrigo y pasar de largo hacia la cocina, pero sus palabras quedaron clavadas en mí como un aguijón. No eran solo celos, era la certeza de que algo ya no encajaba.

Al día siguiente se lo conté a don Ernesto. Estaba preocupado, pero no sorprendido. Es natural, dijo con voz serena. El mundo puede estar ciego, pero un hombre siempre percibe cuando su mujer ya no le pertenece. Me estremecí al escuchar esa frase tan dura, tan verdadera. ¿Y qué voy a hacer? Pregunté con lágrimas contenidas. No puedo seguir mintiendo, pero tampoco quiero dejar de venir. Don Ernesto me tomó la cara entre sus manos, acariciando mis mejillas con sus dedos temblorosos.

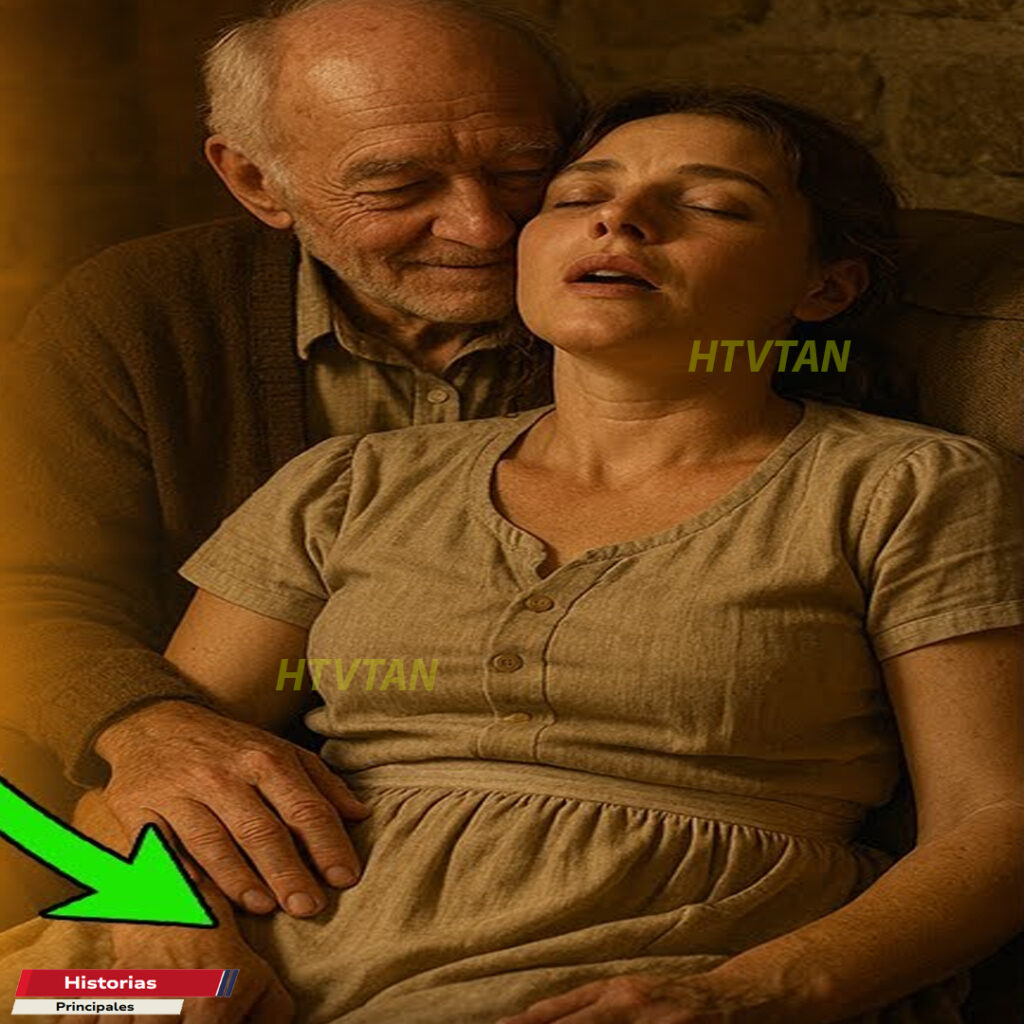

Lo que pasa entre nosotros es más fuerte que cualquier miedo, Laura. Pero debe decidir qué vida quiere vivir, la que la apaga o la que la hace arder. Su mirada me atravesó. Me sentí desnuda, expuesta, pero también llena de una claridad que no había tenido antes. Esa tarde me quedé con el más tiempo de lo debido, como desafiando al mundo. Preparamos juntos una cena sencilla y mientras yo cortaba verduras, él se acercó por detrás y me rodeó con los brazos.

Sentí su pecho contra mi espalda, su respiración en mi cuello. Cerré los ojos y me dejé llevar. Nos quedamos así, abrazados en silencio, como si ese gesto fuera un pacto. Afuera la noche caía y yo sabía que al volver a casa los ojos de mi esposo me interrogarían otra vez. Pero en ese instante, entre los brazos de don Ernesto, el miedo se disolvía. La desconfianza de mi esposo era un muro que se levantaba cada día, pero los brazos de don Ernesto eran la puerta que siempre me invitaba a cruzar.

Hay casas que parecen templos silenciosos y otras que se vuelven cárceles de sospecha. La mía ya no era un hogar, era un interrogatorio sin palabras. Los días en mi casa se volvieron insoportables. Mi esposo ya casi no me hablaba, pero su silencio era más elocuente que cualquier grito. Me observaba con recelo, como si esperara encontrar pruebas de lo que ya intuía. Cada vez que me maquillaba un poco antes de salir, cada vez que me ponía un vestido diferente, sus ojos lo notaban.

¿Para quién te arreglas tanto, Laura?, preguntó una mañana con la voz cargada de ironía. Para nadie, respondí apretando los labios. ¿Acaso no puedo arreglare para mí misma?”, no insistió, pero el veneno quedó flotando. Sabía que el terreno bajo mis pies empezaba a resquebrajarse. En cambio, en la casa de don Ernesto todo era distinto. Allí la tensión no era sospecha, sino deseo contenido. Cada día el límite entre cuidar y entregarme desaparecía un poco más. lo ayudaba a caminar, a subir las escaleras y en cada contacto había un roce que ya no era accidental.

Una tarde, mientras yo limpiaba el polvo de la biblioteca, él se acercó por detrás y tomó mi mano suavemente. Laura, susurró, ya no sé cómo mirarla sin querer tenerla más cerca. Me giré despacio con el corazón a punto de salirse del pecho. Estábamos tan cerca que sentí su aliento en mi rostro. No hizo falta pensarlo. Lo besé con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Fue un beso largo, apasionado, el primero que no contuvo nada. Nos dejamos caer en el sillón sin dejar de besarnos.

Sus manos recorrían mi espalda con torpeza y ansiedad, mientras las mías acariciaban su rostro, su cuello, como si quisiera grabar cada arruga, cada línea de su piel en mi memoria. Cuando nos separamos, respirando agitados, él me miró con una mezcla de miedo y alegría. “Esto es una locura”, dijo con voz temblorosa. “Sí”, susurré. “Pero es nuestra locura. Me quedé junto a él hasta tarde, escuchando la lluvia golpear los cristales mientras nuestras manos permanecían entrelazadas. En mi pecho había un torbellino, el miedo a lo que pasaba en mi casa y la certeza de que en la suya estaba mi verdadero refugio.

Un hogar puede volverse cárcel cuando lo habitas con la persona equivocada y un secreto puede convertirse en libertad cuando lo compartes con quien te devuelve la vida. Cuando las paredes de la casa se llenan de sospecha, cada regreso se convierte en un juicio silencioso y cada salida en una condena anticipada. Mi esposo ya no escondía sus dudas. Una noche, cuando regresé de lo de don Ernesto, me estaba esperando en la cocina con los brazos cruzados y una botella de cerveza en la mano.

Sus ojos me atravesaron como cuchillos. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa farsa? soltó sin rodeos. ¿De qué hablas? Respondí intentando mantener la calma. No me tomes por tonto, Laura. Sé que entre tú y ese viejo hay algo más que cuidados. Las palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Abrí la boca para negarlo, pero el temblor de mi voz me habría delatado, así que opté por el silencio. Mi esposo rió con amargura, sacudiendo la cabeza.

Eres patética con un anciano de 80. Me encerré en el cuarto con el corazón destrozado, no porque me hubiera descubierto, sino por la crueldad de sus palabras. Lo que yo vivía con don Ernesto no era patético, era verdadero, intenso, más real que todo lo que mi matrimonio había sido en años. Al día siguiente, cuando llegué a su casa, me derrumbé frente a él. Don Ernesto me escuchó sin interrumpirme, acariciando mi mano mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas.

Me dijo que era patética, que lo nuestro no tiene sentido confesé con la voz rota. Él levantó mi rostro con suavidad, mirándome directo a los ojos. Patética. No, Laura, usted es valiente. Valiente por no resignarse a vivir muerta en vida. Valiente por buscar calor cuando se ha quedado en el frío. Lo abracé con fuerza y en ese abrazo se derrumbaron todas mis defensas. Lo besé con desesperación y él respondió con una pasión que no conocía límites. Esa tarde en su habitación cruzamos la frontera definitiva.

Entre sus brazos descubrí que el tiempo no mata el deseo, que la piel puede arder aunque lleve 80 años marcada por la vida. Cuando todo terminó, nos quedamos recostados, su mano en la mía, nuestras respiraciones mezcladas. No hubo culpa en mi corazón, solo una calma intensa, como si al fin hubiera encontrado mi lugar. Laura susurró él con la voz quebrada, lo que tengo contigo es lo último que esperaba de esta vida y es lo más grande que me pudo pasar.

Cerré los ojos acariciando su rostro y supe que aunque el mundo entero me señalara, ya no podría volver atrás. Ese día dejé de luchar contra lo inevitable. Lo prohibido se convirtió en mi verdad y mi verdad en el único refugio donde quería quedarme. Cuando dos mundos se enfrentan, uno termina por derrumbarse y el mío, el oficial, el de las apariencias, ya estaba hecho añicos. Mi esposo había dejado de disimular. No me esperaba ya con preguntas, sino con silencios cargados de reproche.

Pasaba más tiempo fuera y cuando estaba en casa su mirada me atravesaba como cuchillos. Sabía que algo se había roto definitivamente entre nosotros. Yo intentaba sostener la rutina, cocinar, atender la casa, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Todo lo que hacía era mecánico. Lo único real era la casa de don Ernesto, ese refugio de tardes interminables donde mi risa volvía a tener sentido. Con él, los días se habían vuelto intensos. Ya no había dudas ni titubeos.

Nos buscábamos con la urgencia de quienes saben que el tiempo no perdona. Sus besos eran largos, sus caricias cuidadosas y yo respondía con un hambre de años reprimidos. En su cama la edad desaparecía y solo quedábamos nosotros, dos almas que se reconocían en medio del caos. ¿Tiene miedo, Laura? Me preguntó una tarde mientras yo jugaba con sus dedos entrelazados con los míos. Sí, confesé. Miedo de perderlo todo, pero más miedo tengo de perderlo a usted. Él sonrió, acariciándome la mejilla con ternura.

Lo único que se pierde es lo que nunca se intenta y nosotros ya hemos ganado demasiado al atrevernos. Sus palabras me llenaron de una paz que hacía años no sentía. En su mirada no había juicio, no había reproches, solo la certeza de un amor nacido cuando nadie lo esperaba. Pero afuera el mundo se volvía cada vez más hostil. Rosa me observaba con ojos inquisitivos cada vez que me cruzaba en la calle. Las vecinas cuchicheaban a mis espaldas y mi esposo cada día se volvía más frío, más distante, como si se estuviera preparando para la tormenta final.

Esa noche, al volver a casa, lo encontré sentado en la mesa con una cerveza vacía frente a él. me miró fijamente y dijo con voz dura, “Si sigues así, Laura, no me quedará otra que ir a hablar con ese viejo. ” Un escalofrío me recorrió. Lo último que quería era que enfrentara a don Ernesto. Mi vida se estaba partiendo en dos y sabía que pronto tendría que elegir. El amor me devolvía la vida en una casa y en la otra me estaba matando de a poco y ya no había forma de habitar las dos al mismo tiempo.

Cuando un secreto está a punto de salir a la luz, el corazón late distinto, como si presintiera que la calma tiene las horas contadas. La advertencia de mi esposo no fue un simple arrebato de celos. Al día siguiente lo noté más tenso, caminando de un lado a otro por la casa, murmurando cosas que no entendía. Yo trataba de mantener la calma, de aparentar normalidad, pero por dentro el miedo me desgarraba. Cuando fui a ver a don Ernesto, lo encontré en el jardín, sentado bajo el árbol grande con un libro en las manos.

Su serenidad contrastaba con mi tormenta interior. “¿Qué le pasa, Laura?”, preguntó apenas me vio. Tiene los ojos turbios, como quien carga un secreto demasiado pesado. Me senté a su lado intentando disimular las lágrimas que amenazaban con salir. Él lo sabe, don Ernesto, o lo sospecha y está decidido a enfrentarlo. Don Ernesto guardó silencio unos segundos, como si meditara sus palabras. Después cerró el libro y lo dejó a un lado. No podemos vivir con miedo, Laura. Si llega a buscarme, hablaré con él.

No le tengo miedo a la verdad, pero yo sí, exclamé casi al borde del llanto. No quiero que lo lastime ni que lo humille. No quiero que todo esto acabe en un escándalo. Él tomó mi mano con fuerza. Sus dedos temblaban, pero la determinación en su mirada era inquebrantable. “Prefiero enfrentar la tormenta que perder lo que tenemos.” Su respuesta me estremeció. Nunca había amado a un hombre con tanto valor, con tanta claridad. Esa tarde, mientras la tensión me oprimía el pecho, lo abracé como si fuera la última vez.

Y en ese abrazo se mezcló todo, miedo, deseo, esperanza y un amor que crecía. A pesar de las sombras. Al caer la noche regresé a casa con paso inseguro. Apenas abrí la puerta, lo encontré a él, a mi esposo, esperándome. Sus ojos eran oscuros, cargados de rabia contenida. “Mañana voy a hablar con ese viejo”, dijo sin rodeos. “Ya estoy harto de tus mentiras.” El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Supe que el día siguiente marcaría un antes y un después.

La amenaza ya no era un rumor, era un destino anunciado. Y yo solo podía rezar para que el amor resistiera la prueba que se avecinaba. Cuando dos hombres se enfrentan por una mujer, el tiempo parece detenerse. Y yo en medio de ellos, sentí que mi mundo entero pendía de un hilo. La mañana amaneció pesada con un aire extraño que anunciaba tormenta aunque el cielo estuviera despejado. Mi esposo desayunó en silencio con una rigidez que me helaba la sangre.

Antes de salir, lanzó la frase que más temía escuchar. Hoy voy a hablar con él. No intenté detenerlo. Sabía que cualquier palabra mía lo haría más evidente, más culpable. Pero por dentro, cada paso suyo hacia la puerta fue como un golpe seco en mi pecho. Corrí casi detrás de él y llegamos juntos al portón cubierto de hiedra. Mi esposo lo empujó con brusquedad y entramos sin esperar respuesta. Don Ernesto estaba en la sala sentado en su sillón con el periódico en las manos.

Al vernos, levantó la vista con calma, aunque en sus ojos noté que ya lo intuía. “Así que usted es el famoso don Ernesto”, escupió mi esposo con voz cargada de rabia. Y usted debe de ser el hombre que nunca mira a su mujer a los ojos, respondió él sereno con una dignidad que me dejó sin aire. El silencio que siguió fue insoportable. Yo me situé entre los dos temblando. Por favor, no hagan esto suplicaba. No aquí, no así.

Mi esposo me señaló con el dedo furioso. ¿Cuánto tiempo, Laura? ¿Cuánto tiempo llevas revolcándote con este viejo? Sentí que el mundo se me caía encima. No contesté porque cualquier palabra sería confirmación. Mis lágrimas fueron mi respuesta. Don Ernesto se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. Caminó hacia nosotros con la espalda erguida, la mirada firme. “No la insulte”, dijo con voz grave. Si quiere odiar a alguien, odieme a mí, pero no se atreva a ensuciar lo que ella siente.

Mi esposo lo miró con desprecio. ¿Y qué siente? Ah, ¿qué puede darle un hombre como usted? Algo que usted dejó de darle hace mucho. Atención, ternura, escucha. Las palabras cayeron como piedras en la sala. Mi esposo se quedó mudo, pero la rabia en sus ojos ardía. dio un paso hacia delante como dispuesto a golpearlo. Yo me interpuse de inmediato, abriendo los brazos. “Basta!”, grité. No voy a permitir que le haga daño. El silencio se hizo eterno. Finalmente, mi esposo me miró con una mezcla de odio y dolor.

Entonces, ya está claro. Quédate con tu anciano. Se dio media vuelta y salió cerrando de un portazo que retumbó en toda la casa. Yo me derrumbé en el suelo soyozando. Don Ernesto se inclinó con dificultad y me abrazó acariciándome el cabello. Ya pasó, Laura. El dolor ahora es grande, pero lo que hemos vivido nadie puede quitárnoslo. Ese día se rompieron las cadenas de mi matrimonio y aunque la libertad me supo amarga, también llevaba el nombre de un amor que me había devuelto la vida.

Cuando un matrimonio se rompe, no lo hace de un día para otro. Se ha ido agrietando en silencio hasta que finalmente una sola verdad lo parte en dos. Después de aquel enfrentamiento, mi casa se volvió un campo de batalla en ruinas. Mi esposo ya no me dirigía la palabra. Dormía en otra habitación, comía solo y apenas cruzaba miradas conmigo. El silencio entre nosotros era más cruel que cualquier grito. Yo sabía que había cruzado un punto de no retorno y aunque me dolía la ruptura, en el fondo sentía un extraño alivio.

Ya no había máscaras. Los rumores en el barrio no tardaron en crecer. Rosa me miraba con una mezcla de pena y reproche cada vez que pasaba por mi puerta. Otras vecinas cuchicheaban a mis espaldas. Yo caminaba erguida, pero por dentro temblaba. La única casa donde encontraba paz era la de don Ernesto. Allí el tiempo parecía suspenderse y aunque ahora la amenaza del escándalo pendía sobre nosotros, su presencia me daba una calma que en ningún otro lugar hallaba.

Una tarde, al llegar, lo encontré esperándome en la sala con dos tazas de café y una expresión solemne. “Laura”, me dijo tomándome las manos entre las suyas. “Sé lo que está en juego. Sé lo que puede costarle todo esto. No quiero que se quede a mi lado por obligación ni por miedo a perderme. Quiero que se quede porque así lo decide su corazón.” Lo miré a los ojos y sentí que no podía mentirle. No es miedo, don Ernesto, es certeza.

Lo único real que tengo ahora es usted. Él cerró los ojos como si saboreara mis palabras y luego me atrajó hacia su pecho. Nos quedamos abrazados largo rato, escuchando nuestros corazones la tira al mismo ritmo. Esa noche me quedé más tiempo de lo habitual. Preparé la cena, lo vi sonreír como un niño al probar un guiso sencillo y después lo acompañé hasta su dormitorio. Antes de despedirme, me senté a su lado en la cama. Nuestros labios se buscaron y el beso fue lento, profundo, cargado de esa mezcla de ternura y deseo que se había convertido en nuestro idioma secreto.

Al salir de su casa, la calle estaba oscura y vacía. Por primera vez, en lugar de miedo, sentí esperanza. Mi vida oficial se había quebrado. Sí, pero en esa grieta había nacido algo más fuerte, algo verdadero. El mundo podía señalarme, pero en los brazos de don Ernesto descubrí que a veces el escándalo no es más que el precio de un amor auténtico. El momento de decidir siempre llega y aunque el miedo pese, la libertad suele doler que la mentira.

Mi esposo ya casi no estaba en casa. Se iba temprano, volvía tarde y cuando lo hacía ni siquiera me dirigía la palabra. No había discusiones, ni reproches, ni intentos de arreglo, solo indiferencia. Ese silencio era la confirmación de que lo nuestro había terminado. Yo, en cambio, pasaba cada vez más tiempo con don Ernesto. Al principio intentábamos mantener cierta discreción, cerrábamos las cortinas, apagábamos luces innecesarias, hablábamos en voz baja cuando alguien pasaba por la calle, pero poco a poco la necesidad de vivir sin máscaras fue creciendo.

Una tarde Rosa volvió a aparecer en la casa. me encontró sentada en la cocina sirviendo café para los dos. Su mirada lo dijo todo. Laura dijo con un tono entre reproche y compasión. ¿Sabes que todo el pueblo habla, verdad? ¿Qué habl, respondí más firme de lo que esperaba? Ellos no saben lo que yo siento. Don Ernesto, que escuchaba desde la sala, intervino con voz clara. Rosa, agradezco tu preocupación, pero no necesitamos que nadie nos defienda ni que nos condenen.

Déjanos vivir como queramos. Rosa me miró con los ojos abiertos, sorprendida por la valentía de sus palabras. No dijo más y se marchó. Yo me quedé temblando, consciente de que con esa frase lo nuestro había dejado de ser un secreto. Esa noche, mientras lo ayudaba a subir las escaleras, sentí que ya no tenía sentido ocultarnos. Lo acompañé hasta su habitación y me quedé allí, sentada junto a él en la cama. me acarició la mejilla con ternura y susurró, “Si el mundo ya sabe, entonces vivamos sin miedo.” Lo abracé con fuerza.

Era una decisión silenciosa, pero definitiva. Mi vida al lado de mi esposo había muerto y aunque me esperara el juicio de todos, elegía quedarme con el hombre que me había devuelto la vida. A veces elegir duele, pero más duele seguir donde ya no queda nada. Y yo ya había elegido un secreto. Deja de serlo cuando el murmullo del pueblo lo convierte en voz. Y en mi caso, ya no había rincón donde pudiera esconderme. Los rumores se habían vuelto certezas para todos.

Las vecinas ya no disimulaban sus comentarios al cruzarse conmigo en la tienda. Algunas me miraban con desprecio, otras con una curiosidad morbosa, como si yo hubiera roto una regla sagrada del barrio. Dicen que pasas más tiempo en casa del viejo que en la tuya. Me soltó una mujer en el mercado con esa sonrisa venenosa queere más que una bofetada. La gente siempre habla, respondí intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta. Lo peor era que ahora ya no podía fingir ante mis hijos.

Uno de ellos me preguntó con inocencia, “Mamá, ¿por qué estás tanto con don Ernesto? Papá dice que ya no quieres estar en casa.” Esa pregunta me rompió por dentro. No supe qué contestar, solo lo abracé fuerte y le dije que algún día lo entendería. En la casa de don Ernesto, en cambio, todo era distinto. Allí encontraba refugio. Él ya no se escondía. Caminaba conmigo por el jardín, incluso dejaba la puerta entreabierta cuando yo estaba dentro. Una tarde me tomó de la mano mientras estábamos en la sala con las cortinas abiertas.

Yo dudé, pero él me miró fijo y dijo, “¿Por qué ocultarnos, Laura? Ya nos juzgan igual. Prefiero que nos juzguen por la verdad que por un rumor. Sus palabras me dieron fuerza. Esa tarde cenamos juntos sin miedo, como si la casa entera nos perteneciera, como si el mundo exterior no existiera. Me sentí libre por primera vez, aunque sabía que esa libertad tendría un precio. Al volver a mi casa, encontré a mi esposo recogiendo sus cosas en silencio.

Tenía una maleta a medio llenar. Ya no tiene sentido, dijo sin mirarme. Quédate con tu viejo. No intenté detenerlo. Me quedé de pie con las manos temblorosas, viendo cómo salía por la puerta sin volver la vista atrás. En ese instante sentí dolor, sí, pero también alivio. La decisión ya estaba tomada, aunque no la hubiera dicho en voz alta. El pueblo podía hablar, mi esposo podía marcharse, pero en los brazos de don Ernesto yo había encontrado algo que nadie más podía darme, la verdad de mi corazón.

Cuando ya no queda nada que esconder, uno descubre de que está hecho su amor, si era un fuego pasajero o una llama capaz de resistir al viento del mundo. Después de la partida de mi esposo, el silencio en mi casa fue extraño, casi irreal. Al principio me dolió. Claro, años de matrimonio no desaparecen de un día para otro. Pero ese vacío pronto se llenó de una calma inesperada. No tenía que fingir, no tenía que dar explicaciones. La libertad me supo amarga, pero también necesaria.

Empecé a pasar más tiempo que nunca en la casa de don Ernesto. Ya no eran visitas de horas contadas, sino tardes enteras que se extendían hasta la noche. Cocinábamos juntos, leía para él, lo escuchaba hablar de su juventud y en cada palabra, en cada gesto sentía que estaba construyendo una nueva vida. El pueblo, por supuesto, no tardó en reaccionar. Algunas vecinas dejaban de saludarme, otras se cruzaban de vereda cuando me veían. Los murmullos eran inevitables. Una mañana, Rosa vino a verme.

Se sentó frente a mí con una expresión de tristeza. Laura, ¿de verdad vas a seguir con esto? La gente no va a perdonártelo. No necesito su perdón, le respondí con firmeza. Solo necesito vivir mi verdad. Rosa suspiró y negó con la cabeza, pero no insistió. Supe que había perdido su amistad o al menos la complicidad que alguna vez tuvimos. En cambio, don Ernesto se mostraba cada vez más sereno. Una tarde, mientras tomábamos café en el jardín, me dijo, “¿Se da cuenta, Laura?

nos miran como si fuéramos un escándalo y lo único que hemos hecho es querer. Lo miré a los ojos y en ellos encontré la paz que necesitaba. Lo abracé fuerte, consciente de que ese hombre, a pesar de sus 80 años, me daba más vida que todo lo que había conocido antes. Esa noche me quedé a dormir en su casa por primera vez. Compartimos la cama sin miedo, sin culpas, con la ternura de dos que ya no necesitan ocultarse.

Al amanecer desperté entre sus brazos y al mirarlo dormido sentí que aunque el mundo entero me juzgara, yo había encontrado mi lugar. El escándalo ya no me importaba. Lo único que importaba era que después de tantos años de silencio y vacío, al fin me sentía viva. La vida siempre te pide cuentas por lo que hiciste, por lo que callaste, por lo que sentiste en secreto. Y yo, después de todo, aprendí que el corazón no se equivoca cuando busca su verdad.

Habían pasado ya semanas desde la partida de mi esposo. Al principio fue duro enfrentar los murmullos del pueblo, las miradas de reproche, las puertas que se cerraban cuando yo pasaba. Pero poco a poco entendí que esas voces no eran mi vida. Lo mío estaba en otro lugar, dentro de la casa de don Ernesto, en sus palabras pausadas, en su risa cansada, en la calma que me regalaba cada tarde. Vivir a su lado se volvió natural. Cocinábamos juntos, arreglábamos el jardín, paseábamos de la mano por las habitaciones como si fueran un territorio nuevo que conquistábamos poco a poco.

Y en cada rincón, en cada gesto, yo encontraba una ternura que jamás había sentido antes. Una tarde, mientras leía para él en la sala, don Ernesto me interrumpió con una sonrisa suave. Laura, usted me devolvió la vida. Yo creía que mis días se reducían a esperar la muerte y ahora cada mañana despierto con ganas de vivir un poco más. Sus palabras me hicieron llorar. Lo abracé con fuerza y sentí que todo el dolor, la culpa y el miedo que había cargado valían la pena por ese instante, porque había logrado algo que pocos logran, amar sin medida, sin tiempo, sin reservas.

El pueblo nunca dejó de hablar y quizá nunca lo hará. Pero ya no me importa. Aprendí que los juicios ajenos no alimentan el alma. Lo que realmente cuenta es esa paz que se siente al cerrar los ojos por la noche, sabiendo que uno vivió con verdad. Hoy, cuando miro a don Ernesto dormir a mi lado, con su respiración pausada y sus manos entrelazadas con las mías, le agradezco a la vida por haberme dado la valentía de elegirlo.

Y también le agradezco a Dios porque en medio de la tormenta me mostró un camino que parecía imposible. Quizá no fue el camino que otros hubieran aprobado, quizá no fue perfecto ni correcto a los ojos del mundo, pero fue el mío y en él encontré amor, ternura y redención. Al final levanto mi mirada al cielo y susurro, Señor, gracias por permitirme vivir este amor. Perdóname si me equivoqué en los pasos, pero nunca en el corazón. Y con esa oración sencilla, sé que todo lo vivido con sus riesgos y dolores tenía un sentido.

Porque Dios en su infinita sabiduría también habita en los amores que parecen imposibles. Esta fue mi historia, una historia de amor prohibido, pero también de valentía y de verdad. Si te conmovió, si sentiste algo en tu corazón, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás más relatos como este, llenos de emoción, secretos y pasiones que la vida real esconde. Déjame tu comentario, cuéntame qué hubieras hecho tú en mi lugar. Me encantará leerte. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas la próxima historia. Oh.